- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

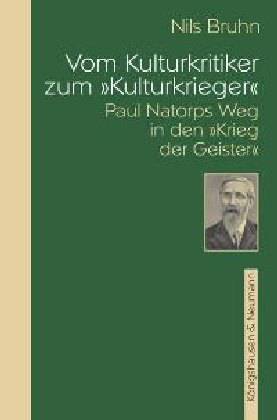

Vom Kulturkritiker zum 'Kulturkrieger'

Paul Natorps Weg in den 'Krieg der Geister'. Mag.-Arb.

Nils Bruhn

€ 25,95

+ 51 punten

Omschrijving

Im Zentrum dieser Arbeit steht die philosophische, pädagogische und politische Weltkriegspublizistik des Marburger Neukantianers und Professors für Philosophie Paul Natorp (1854-1924). Im Rahmen der Auseinandersetzung mit Natorps Schriften aus den Jahren 1914-18 werden zwei zentrale Erkenntnisziele verfolgt: Zum einen geht es um die Bewertung des Charakters seiner Kriegspublizistik, über die in der wissenschaftlichen Literatur zu diesem Themenkomplex bis dato kein Konsens herrscht. Vielmehr oszilliert die Forschung zwischen diametral entgegengesetzten Deutungspositionen, die Natorp wahlweise als kriegsbegeisterten Exponenten einer bellizistischen "Deutschtumsmetaphysik" oder aber als linken Kriegsgegner und kritischen Pazifisten sehen. Zum anderen wird das werkimmanente Verhältnis von Natorps Weltkriegsschrifttum und seinem zivilisationskritischen bzw. kulturpessimistischen Gedankengut der Vorkriegszeit einer genauen Prüfung unterzogen. In diesem Zusammenhang wird der Analyserahmen Barbara Beßlichs aufgenommen, die anhand ausgewählter Fallbeispiele (z. B. Thomas Mann und Johann Plenge) versucht hat, die geistigen Wurzeln der bellizistischen Weltkriegspublizistik in der kulturkritischen Attitüde der unmittelbar vorangegangenen Friedensjahre seit der Jahrhundertwende aufzudecken. Beßlichs Thesen werden in der Arbeit zum Anlass genommen, an einem weiteren Beispiel die Frage zu klären, ob dieser genetische Erklärungsansatz auch bei einem weiteren Protagonisten der geistigen Kriegsführung in den Jahren 1914-18 greift.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 188

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 24

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783826036767

- Uitvoering:

- Boek

- Afmetingen:

- 155 mm x 15 mm

- Gewicht:

- 306 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 51 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.