- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

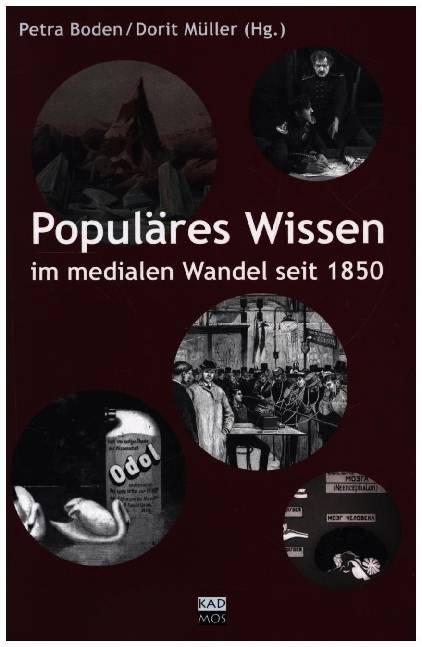

Populäres Wissen im medialen Wandel seit 1850

€ 22,45

+ 44 punten

Omschrijving

Mit Beiträgen von Petra Boden, Manuela Günter, Nicolai Hannig, Carsten Kretschmann, Dorit Müller, Sigrid Nieberle, Ramón Reichert, Jens Ruchatz, Stefanie Samida, Angela Schwarz, Thomas Wegmann und Barbara wurm.Populärem Wissen hängt in akademischen Kreisen bis heute ein negatives Image an: Es wird als Resultat eines Prozesses gesehen, bei dem »reines« Expertenwissen in vereinfachter und volkstümlicher Form an ein breites Publikum vermittelt wird. Diesem Modell folgen die Beiträge des Bandes nicht. Statt von einem Wissensgefälle zwischen wissenschaftlichem und populärem Wissen auszugehen, betonen sie die konstitutiven Interferenzen zwischen beiden Bereichen und berücksichtigen dabei insbesondere die medialen und medientechnischen Bedingungen der Wissensproduktion. Das Interesse gilt der Eigenlogik sich wandelnder Medienformate und Präsentationsformen seit 1850 und ihre Einschreibung in den Prozess der Wissenskonstitution: Thema sind u.a. Medienkonkurrenz im Projektionsvortrag, Technik auf Weltausstellungen, literarisches Wissen in Autorenporträt und Dichterfilm, Animation im sowjetischen Kulturfilm, Hygiene in der Reklame oder religiöses Wissen in der Illustriertenpresse. Weil sich im populären Wissen unterschiedliche Diskurse miteinander verknüpfen und einander überlagern, wird eine neue Perspektive vorgeschlagen, in der populäres Wissen nicht mehr als Ergebnis einer Transformation wissenschaftlichen Wissens erscheint. Vielmehr geht es um einen sich wechselseitig bedingenden Prozess des Herstellens und Aneignens von Wissen, der durch kulturelle, alltagsgeschichtliche, religiöse und mediale Voraussetzungen und Aushandlungen konditioniert wird. Im Unterschied zu den Schwerpunkten bisheriger Popularisierungsforschung konzentrieren sich die Beiträge deshalb auch weniger auf naturwissenschaftliche Wissensfelder als auf Grenzgebiete zwischen Wissenschaft und alltagsweltlichem Bereich.

Specificaties

Betrokkenen

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 272

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 9

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783865990945

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 150 mm x 230 mm

- Gewicht:

- 436 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 44 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.