- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

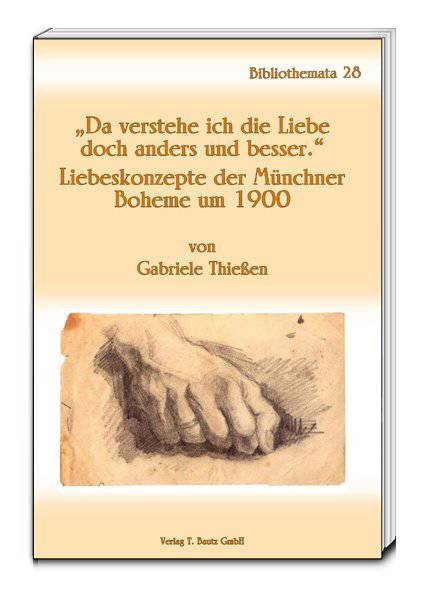

"Da verstehe ich die Liebe doch anders und besser."

Liebeskonzepte der Münchner Boheme um 1900

Gabriele Thießen

€ 39,45

+ 78 punten

Omschrijving

Aus dem Vorwort

Erst in den letzten Jahren ist die Erforschung von Emotionen in der Geschichtswissenschaft stärker in den Blick genommen worden. Emotion und Kognition werden als untrennbar angesehen, wobei Gefühle als soziokulturelle Praktiken und Produkte dem historischen Wandel unterworfen sind. Gefühle haben eine Geschichte und machen Geschichte, wie die Historikerin Ute Frevert es im Jahr 2009 formulierte. Daher ist es sehr verdienstvoll, dass sich Gabriele Thießen in ihrer Studie dieser Forschungsrichtung zuwendet und am Beispiel der Liebeskonzepte der Münchner Boheme um 1900 die Reichweite dieses Ansatzes untersucht. Sie fragt gezielt nach dem Spannungsverhältnis zwischen sozialem Umfeld und individueller Situation sowie nach Alternativen zu bestehenden Gefühlskonventionen. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass trotz der psychoanalytisch orientierten Studie Peter Gays über Liebe im bürgerlichen Zeitalter von 1987 eine systematische Untersuchung von Liebeskonzepten in Europa um die Jahrhundertwende noch aussteht, sie also weitgehend Neuland betritt. Inhaltlich untersucht die Verfasserin aufgrund der Tagebücher die Liebeskonzepte von Franziska Gräfin zu Reventlow (1871- 1918), Oscar A. H. Schmitz (1873-1931) und Frank Wedekind (1864-1918), die um 1900 zur Münchner Boheme zählten. Unter Bohemiens versteht sie mit Helmut Kreuzer Intellektuelle "mit vorwiegend schriftstellerischer, bildkünstlerischer oder musikalischer Aktivität oder Ambition und mit betont unoder gegenbürgerlichen Einstellungen und Verhaltensweisen" (S. 23). Bislang wurde in diesem Kontext vor allem die Sexualität betrachtet, nicht jedoch die Liebeskonzepte der Boheme. Die Verfasserin arbeitet anhand der Selbstzeugnisse heraus, welche partnerschaftlichen Liebeskonzepte dargestellt werden, auf welche Faktoren sie sich zurückführen lassen, und ob die Münchner Boheme sich als "emotional community" charakterisieren lässt. Sie fragt, ob "die erotische Rebellion auch eine emotionale" war (S. 25).

Erst in den letzten Jahren ist die Erforschung von Emotionen in der Geschichtswissenschaft stärker in den Blick genommen worden. Emotion und Kognition werden als untrennbar angesehen, wobei Gefühle als soziokulturelle Praktiken und Produkte dem historischen Wandel unterworfen sind. Gefühle haben eine Geschichte und machen Geschichte, wie die Historikerin Ute Frevert es im Jahr 2009 formulierte. Daher ist es sehr verdienstvoll, dass sich Gabriele Thießen in ihrer Studie dieser Forschungsrichtung zuwendet und am Beispiel der Liebeskonzepte der Münchner Boheme um 1900 die Reichweite dieses Ansatzes untersucht. Sie fragt gezielt nach dem Spannungsverhältnis zwischen sozialem Umfeld und individueller Situation sowie nach Alternativen zu bestehenden Gefühlskonventionen. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass trotz der psychoanalytisch orientierten Studie Peter Gays über Liebe im bürgerlichen Zeitalter von 1987 eine systematische Untersuchung von Liebeskonzepten in Europa um die Jahrhundertwende noch aussteht, sie also weitgehend Neuland betritt. Inhaltlich untersucht die Verfasserin aufgrund der Tagebücher die Liebeskonzepte von Franziska Gräfin zu Reventlow (1871- 1918), Oscar A. H. Schmitz (1873-1931) und Frank Wedekind (1864-1918), die um 1900 zur Münchner Boheme zählten. Unter Bohemiens versteht sie mit Helmut Kreuzer Intellektuelle "mit vorwiegend schriftstellerischer, bildkünstlerischer oder musikalischer Aktivität oder Ambition und mit betont unoder gegenbürgerlichen Einstellungen und Verhaltensweisen" (S. 23). Bislang wurde in diesem Kontext vor allem die Sexualität betrachtet, nicht jedoch die Liebeskonzepte der Boheme. Die Verfasserin arbeitet anhand der Selbstzeugnisse heraus, welche partnerschaftlichen Liebeskonzepte dargestellt werden, auf welche Faktoren sie sich zurückführen lassen, und ob die Münchner Boheme sich als "emotional community" charakterisieren lässt. Sie fragt, ob "die erotische Rebellion auch eine emotionale" war (S. 25).

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 244

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 28

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783959480260

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 152 mm x 225 mm

- Gewicht:

- 361 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 78 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.