- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

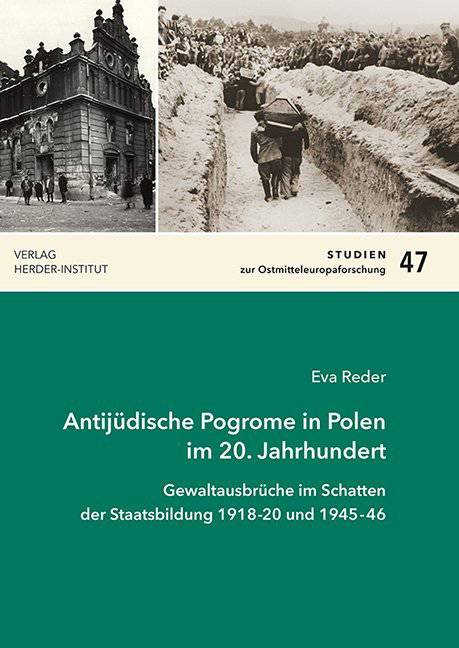

Antijüdische Pogrome in Polen im 20. Jahrhundert

Gewaltausbrüche im Schatten der Staatsbildung 1918-1920 und 1945-1946

Eva Reder

€ 49,45

+ 98 punten

Omschrijving

Polen entstand im 20. Jahrhundert zweimal neu auf der Landkarte: 1918 als ungeahnter Profiteur der Grenzziehungen nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als sowjetischer Satellitenstaat. Das Entstehen dieser Staatlichkeiten war von massiver antisemitischer Gewalt begleitet, die sich im Zuge von Machtvakuum sowie Grenz- und Bürgerkriegen ausbreitete und so zum fragwürdigen Geburtshelfer politischer Vergemeinschaftung wurde. Die Untersuchung geht von der Überlegung aus, dass Staatsneubildungsprozesse kollektive, ethnische Gewalt wie Pogrome begünstigen. Insofern wird in diachroner Perspektive untersucht, welche Gelegenheitsstrukturen für Gewalt sich in den konsolidierenden Staatlichkeiten boten und wie die Autoritäten auf die Pogrome reagierten. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Pogromauslösern, der Rolle der sich jeweils neu herausbildenden Staatlichkeit sowie dem Pogromverlauf. Im Fokus steht das Konstrukt jüdischer Aggression, das in beiden Fällen zentral für die Rechtfertigung der Pogromgewalt war. Wurden Juden in den Pogromen 1918-1920 als Verräter wahrgenommen, sah man sie 1945/46 als dem kommunistischen Staat inhärent an, was auch Auswirkungen auf die ausgeübte Gewalt hatte. In der Diskussion der Unterschiede und Gemeinsamkeiten wird vor allem performatives Verhalten berücksichtigt, wobei Traditionen der Täter, aber auch Vorstellungen über die Religion der Opfer zum Ausdruck kommen.Die Studie hilft, Situationen zu erkennen, in denen Gewalt besonders intensiv auftritt, und soll einen Beitrag zur Weiterentwicklung einer Pogromtheorie leisten.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 266

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 47

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783879694426

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 170 mm x 240 mm

- Gewicht:

- 480 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 98 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.