- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

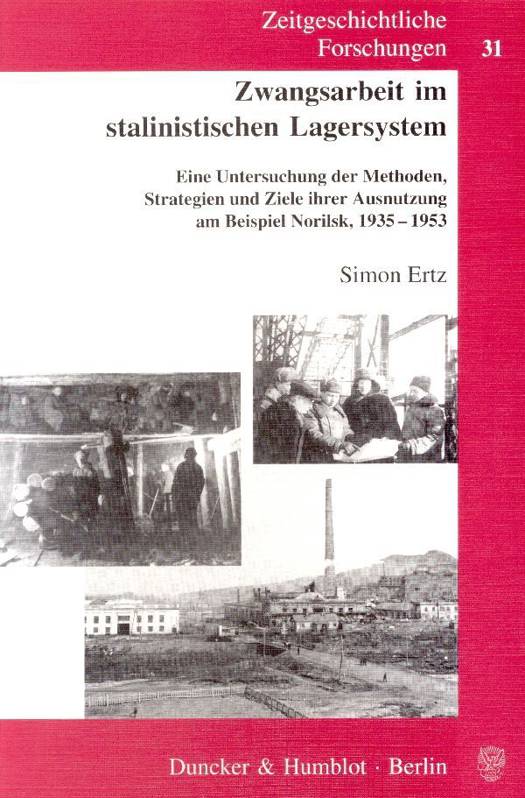

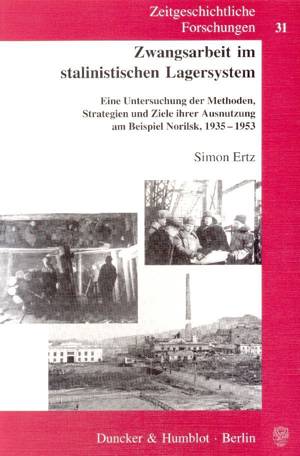

Zwangsarbeit Im Stalinistischen Lagersystem

Eine Untersuchung Der Methoden, Strategien Und Ziele Ihrer Ausnutzung Am Beispiel Norilsk, 1935-1953

Simon Ertz

€ 49,45

+ 98 punten

Omschrijving

Daß Millionen Menschen in den stalinistischen Lagern unter erbärmlichen Bedingungen Zwangsarbeit leisten mußten, ist seit langem bekannt. Doch erst seit Öffnung der vormals sowjetischen Archive verfügen Historiker über jene Quellen, die die Rekonstruktion und Analyse der internen Funktionsmechanismen des Lagersystems erlauben. Wie also wurde Zwangsarbeit im Stalinismus organisiert und gesteuert? Welche Methoden und Strategien treten hervor, und auf welche intentionalen Präferenzen lassen sie schließen? Worin bestand der ökonomische und politische Zweck der Ausnutzung von Zwangsarbeit im Stalinismus? Diese Fragen untersucht Simon Ertz am Beispiel von Norilsk, wo über 270.000 Häftlinge unter extremen klimatischen Bedingungen einen Industriestandort zur Ausbeutung gewaltiger Buntmetallvorkommen aufbauen und betreiben mußten.

Anhand eines breiten Fundus behördlicher Archivdokumente sowie einer Vielzahl von Erinnerungen ehemaliger Gefangener demonstriert der Verfasser, daß die Administratoren des stalinistischen Lagersystems Häftlingsarbeit vorrangig als wirtschaftliche Ressource betrachteten und behandelten. Dabei nutzten sie einerseits die durch den Arbeitszwang gegebenen Möglichkeiten rigoros aus. Andererseits unternahmen sie wiederholt Anstrengungen, Zahl und Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte zu bewahren und den aus ihnen gezogenen Nutzen zu maximieren. Zwar lag dem Handeln zentraler und lokaler Lagerverwaltungen damit kein Vernichtungsauftrag oder -wille zugrunde, doch war es auch nicht von besonderer Rücksichtnahme gegenüber den einzelnen inhaftierten Menschen gekennzeichnet. Diese Herangehensweise war Grundvoraussetzung des millionenfachen Leidens in den stalinistischen Lagern, dessen endgültiges Ausmaß entscheidend von systemimmanenten Dysfunktionalitäten und Ineffizienzen sowie von externen Krisen bestimmt wurde.

Anhand eines breiten Fundus behördlicher Archivdokumente sowie einer Vielzahl von Erinnerungen ehemaliger Gefangener demonstriert der Verfasser, daß die Administratoren des stalinistischen Lagersystems Häftlingsarbeit vorrangig als wirtschaftliche Ressource betrachteten und behandelten. Dabei nutzten sie einerseits die durch den Arbeitszwang gegebenen Möglichkeiten rigoros aus. Andererseits unternahmen sie wiederholt Anstrengungen, Zahl und Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte zu bewahren und den aus ihnen gezogenen Nutzen zu maximieren. Zwar lag dem Handeln zentraler und lokaler Lagerverwaltungen damit kein Vernichtungsauftrag oder -wille zugrunde, doch war es auch nicht von besonderer Rücksichtnahme gegenüber den einzelnen inhaftierten Menschen gekennzeichnet. Diese Herangehensweise war Grundvoraussetzung des millionenfachen Leidens in den stalinistischen Lagern, dessen endgültiges Ausmaß entscheidend von systemimmanenten Dysfunktionalitäten und Ineffizienzen sowie von externen Krisen bestimmt wurde.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 273

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 31

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783428118632

- Verschijningsdatum:

- 4/12/2006

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 155 mm x 231 mm

- Gewicht:

- 370 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 98 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.