- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

Omschrijving

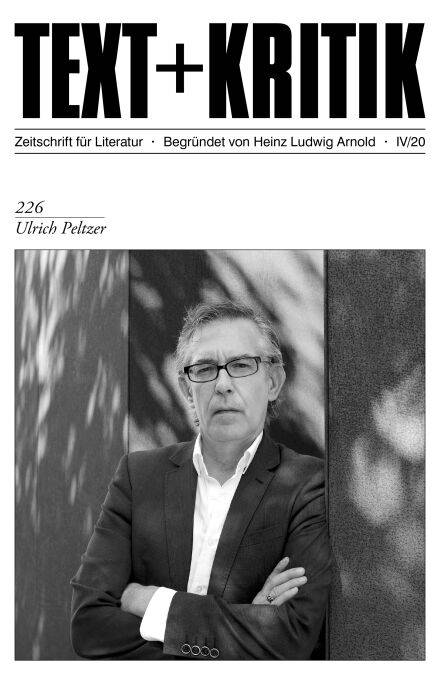

Wie lässt sich von der Komplexität unserer Gegenwart erzählen – von Globalisierung, Finanzkrise und Turbokapitalismus, Terror und Überwachung? Wie über das Zerbrechen von Utopien?

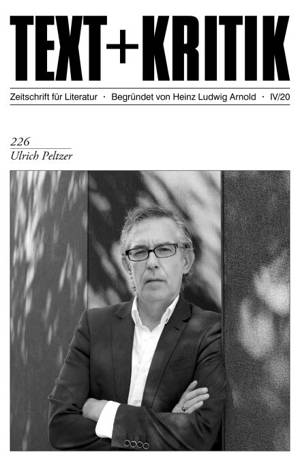

Wie kaum ein anderer deutschsprachiger Autor lässt sich Ulrich Peltzer (*1956) auf ein Handgemenge mit dem Hier und Jetzt ein sowie mit den daraus resultierenden Fragen, die sich (nicht nur) der Literatur stellen.

Dabei macht Peltzer keine politische Literatur, sondern Literatur politisch. Sein erzählerisches Werk – vom Debüt "Die Sünden der Faulheit" (1987) bis zu "Das bessere Leben" (2015) – führt ein Eigenrecht des Literarischen vor, ohne das Politische zu eskamotieren. Peltzers formal avancierte Ästhetik ist eine widerständige, die in seinen Poetikvorlesungen, Filmdrehbüchern und publizistischen Interventionen mit anderen Mitteln fortgesetzt wird.

Neben einem Auszug aus einem noch unveröffentlichten Roman präsentiert das Heft ein Fragengebäude von Kathrin Röggla, ein Gespräch mit Joseph Vogl, eine Laudatio von Wiebke Porombka und kritische Beiträge, die u.a. Peltzers Poetik des Anfang(en)s, sein Verhältnis zur Literaturkritik sowie den Stellenwert von Ekphrasis, Mehrsprachigkeit und Metaphysik in seiner Prosa beleuchten.

Wie kaum ein anderer deutschsprachiger Autor lässt sich Ulrich Peltzer (*1956) auf ein Handgemenge mit dem Hier und Jetzt ein sowie mit den daraus resultierenden Fragen, die sich (nicht nur) der Literatur stellen.

Dabei macht Peltzer keine politische Literatur, sondern Literatur politisch. Sein erzählerisches Werk – vom Debüt "Die Sünden der Faulheit" (1987) bis zu "Das bessere Leben" (2015) – führt ein Eigenrecht des Literarischen vor, ohne das Politische zu eskamotieren. Peltzers formal avancierte Ästhetik ist eine widerständige, die in seinen Poetikvorlesungen, Filmdrehbüchern und publizistischen Interventionen mit anderen Mitteln fortgesetzt wird.

Neben einem Auszug aus einem noch unveröffentlichten Roman präsentiert das Heft ein Fragengebäude von Kathrin Röggla, ein Gespräch mit Joseph Vogl, eine Laudatio von Wiebke Porombka und kritische Beiträge, die u.a. Peltzers Poetik des Anfang(en)s, sein Verhältnis zur Literaturkritik sowie den Stellenwert von Ekphrasis, Mehrsprachigkeit und Metaphysik in seiner Prosa beleuchten.

Specificaties

Betrokkenen

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 99

- Taal:

- Duits

- Reeks:

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783967070613

- Verschijningsdatum:

- 10/05/2020

- Uitvoering:

- E-book

- Beveiligd met:

- Digital watermarking

- Formaat:

- ePub

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 23 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.