- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

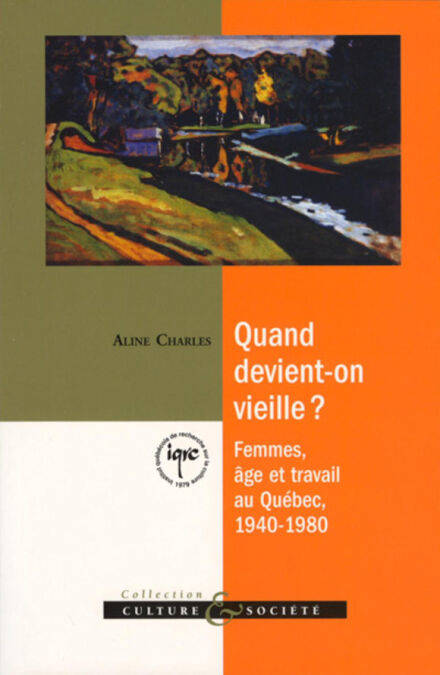

Quand devient-on vieille ? E-BOOK

Femmes, âge et travail au Québec, 1940-1980

Aline Charles

E-book | Frans

€ 21,75

+ 21 punten

Omschrijving

Vieillissement démographique, féminisation de la vieillesse et allongement de la retraite soulèvent maints débats, maintes inquiétudes, mais sont rarement situés dans une perspective historique. C’est donc d’histoire de la vieillesse, des femmes et du travail que traite cet ouvrage à partir de quelques questions apparemment simples. Quand devient-on « vieille » ou simplement un peu « âgée » dans le Québec de la deuxième moitié du XXe siècle ? Selon quels critères ? Comment le modèle de la retraite s’étend-il aux femmes étant donné la complexité de leurs rapports avec le marché du travail ? Le monde des hôpitaux de 1940 à 1980 – l’Hôtel-Dieu de Montréal et l’Hôpital Sainte-Justine en particulier – compose la trame de fond choisie pour répondre à ces questions. Trois groupes de femmes s’y côtoient et trois formes d’activités s’y entremêlent : les salariées qui occupent un emploi, les religieuses qui exercent leur vocation, les bénévoles qui offrent leur temps. L’analyse de milliers de trajectoires féminines et de nombreux documents institutionnels révèle alors la rapidité avec laquelle s’impose une nouvelle définition de la vieillesse. Masculine à l’origine et liée au marché de l’emploi, la retraite à 65 ans se répand comme une traînée de poudre dans cet univers pourtant si féminin, si réputé pour sa jeunesse, si dépendant du travail rémunéré des unes (employées) et du travail gratuit des autres (religieuses, bénévoles). Pareille évolution signale la force autant que la sensibilité aux contextes historiques de cette équation vieillesse-retraite qui prédomine encore aujourd’hui tout en étant déjà remise en question.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 414

- Taal:

- Frans

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9782763702537

- Verschijningsdatum:

- 12/10/2007

- Uitvoering:

- E-book

- Beveiligd met:

- Digital watermarking

- Formaat:

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 21 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.