- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

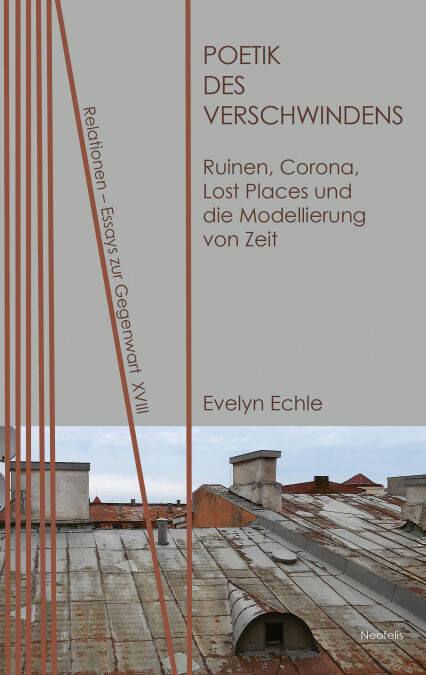

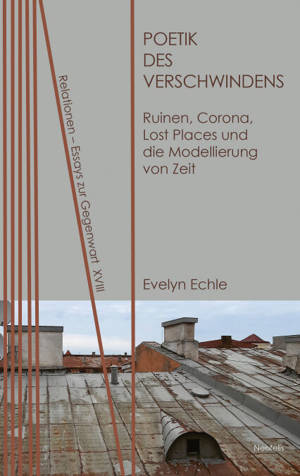

Poetik des Verschwindens E-BOOK

Ruinen, Corona, Lost Places und die Modellierung von Zeit

Evelyn Echle

€ 12,00

+ 12 punten

Uitvoering

Omschrijving

In Ruinen lässt sich in den Winkeln und Ritzen verlorener Epochen wandern, aber es lassen sich auch zukünftige Zeitalter imaginieren. Der Enthusiasmus für Ruinen lebt in der Praktik der Urban Exploration und ihrer Faszination für Lost Places weiter und hält damit schon seit dem Aufkommen der Landschaftsparks im 18. Jahrhundert an. Die daran geknüpfte Erfahrung der Vergänglichkeit und Zerstörung – die Ästhetik der Absenz – lässt sich auch in Zeiten der Corona-Pandemie beobachten, als der öffentliche Raum während der harten Lockdown-Phasen schlagartig zum Lost Place geworden schien. Damit ergibt sich auch eine neue Genrelinie, denn die künstlerische Aneignung verlassener Orte ist eine feststehende Gattung in der Kunst- und Kulturgeschichte, die immer schon auch der 'Erfindung' der Vergangenheit durch spektakelhafte Inszenierungen diente.

Die Modellierung von und durch Zeit bildet den Kern dessen, was dieser Essay als Poetik des Verschwindens begreift: Von der Universalgeschichte der Ruinen bis hin zur UrbEx-Szene präsentiert das Buch schlaglichtartig medientheoretische Haltungen, künstlerische Interventionen und Analysen zu fotografischen und filmischen Fallbeispielen. Die Werke fordern auf, über den Wert einer im Verfall begriffenen Stätte nachzudenken, wobei Zerfall gerade nicht als ultimativer Verlust zu verstehen ist. Orte des Ruins erhalten in der künstlerischen Umwidmung Zusprache für ihr Daseinsrecht jenseits vermeintlicher Dysfunktionalität oder ökonomischer Zugriffe. Die im Essay diskutierten Positionen zeigen exemplarisch, wie Atmosphären des Verschwindens geschaffen werden, um die Anwesenheit des Verlorenen ästhetisch erfahrbar zu machen. Auffallend gleiche Topoi kehren quer durch die Kunst- und Zeitgeschichte mit ähnlichen Fragestellungen wieder.

Die Modellierung von und durch Zeit bildet den Kern dessen, was dieser Essay als Poetik des Verschwindens begreift: Von der Universalgeschichte der Ruinen bis hin zur UrbEx-Szene präsentiert das Buch schlaglichtartig medientheoretische Haltungen, künstlerische Interventionen und Analysen zu fotografischen und filmischen Fallbeispielen. Die Werke fordern auf, über den Wert einer im Verfall begriffenen Stätte nachzudenken, wobei Zerfall gerade nicht als ultimativer Verlust zu verstehen ist. Orte des Ruins erhalten in der künstlerischen Umwidmung Zusprache für ihr Daseinsrecht jenseits vermeintlicher Dysfunktionalität oder ökonomischer Zugriffe. Die im Essay diskutierten Positionen zeigen exemplarisch, wie Atmosphären des Verschwindens geschaffen werden, um die Anwesenheit des Verlorenen ästhetisch erfahrbar zu machen. Auffallend gleiche Topoi kehren quer durch die Kunst- und Zeitgeschichte mit ähnlichen Fragestellungen wieder.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 86

- Taal:

- Duits

- Reeks:

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783958084872

- Verschijningsdatum:

- 13/03/2025

- Uitvoering:

- E-book

- Beveiligd met:

- Digital watermarking

- Formaat:

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 12 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.