- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

€ 35,45

+ 70 punten

Omschrijving

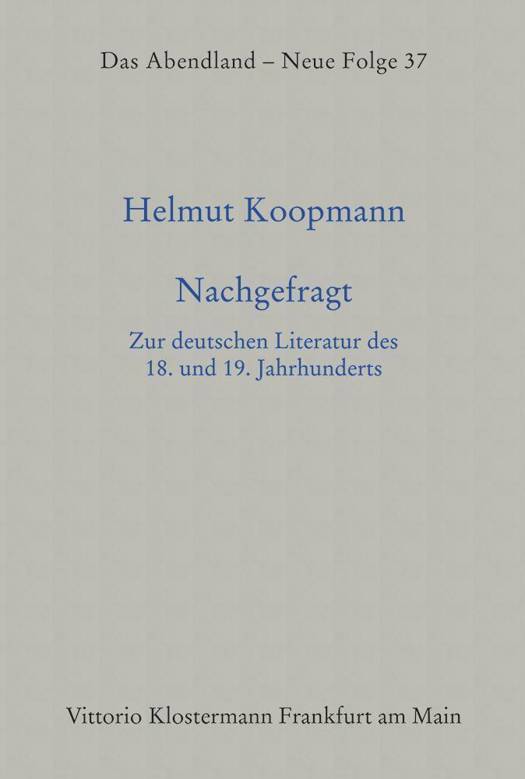

Von Nachfragen lebt die Literaturwissenschaft. War Goethe wirklich ein Aufklarer, wie man gemeint hat? Welche Landschaft schwebte ihm vor, als er seinen Faust visionar die Trockenlegung eines grossen Sumpfgebietes wahrnehmen liess? War Schiller als Kritiker wirklich nur ein besserwisserischer Kunstrichter, und stimmt es, dass er als Philosoph ein trockener Geist war, dessen Bilder niemals originell gewesen seien? Hat er nicht am Ende seines Lebens gewaltige Gemalde einer zerstorerischen, chaotischen Natur entworfen? Wo beginnt die Moderne? Bei Kleist scheint das Phanomen der Beschleunigung, um 1800 uberall wahrgenommen, sogar seinen Sprachstil mitbestimmt zu haben - aber ist er nicht auch ein Aufklarer, wenn er private Gluckseligkeit auf Kosten anderer verurteilt? Eichendorff gilt als Erzromantiker - aber nehmen seine Gedichte, diese zeichenhaften Weltkonstruktionen, nicht doch schon den Symbolismus vorweg? Heine hingegen, den in seinem utopischen Denken viel mit Eichendorff verband, schrieb seine Gedanken und Einfalle in der Tradition der europaischen Aphoristik - wie konnte es sein, dass sie so oft in ihrer Eigenstandigkeit verkannt wurden? Das 19. Jahrhundert, Epoche der Einzelganger, scheint gegen die Jahrzehnte um 1800 abzuflachen. Aber Hebbel und Reuter lassen erkennen, wie modern gerade diese grossen Unzeitgemassen waren.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 320

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 37

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783465037705

- Verschijningsdatum:

- 1/01/2013

- Uitvoering:

- Hardcover

- Formaat:

- Genaaid

- Afmetingen:

- 150 mm x 220 mm

- Gewicht:

- 5299 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 70 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.