- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

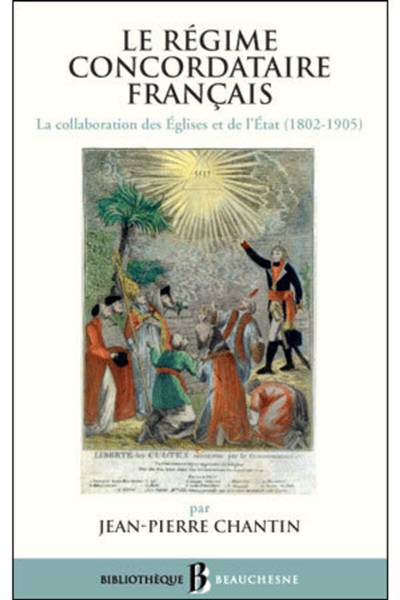

Le régime concordataire français

la collaboration des Eglises et de l'Etat, 1802-1905

Jean-Pierre ChantinOmschrijving

La France est-elle vraiment une République laïque ? Les célébrations du centenaire

de la loi de séparation de l'État et des cultes, en 2005, ont relancé au milieu d'une

actualité pressante la question de la place du religieux, ou des religions, dans notre

société moderne. Mais n'a-t-on pas oublié de considérer sur quoi s'est bâti ce

nouveau rapport ? De porter le regard en deçà sur un monde concordataire centenaire

qui a évolué jusqu'à sa disparition de 1905 et qui n'est même pas tout à fait éteint ?

L'organisation des cultes dite «concordataire» repose sur plusieurs ambiguïtés

qui suivent, tenaces, son existence. Il s'agit, avant tout, pour Bonaparte de régir les

relations avec l'Église catholique, au sortir de la Révolution, en choisissant le pape

pour interlocuteur. En contrepoids, des règlements pour le clergé français, dits

«Articles organiques», sont décidés sans Rome, et d'autres sont accordés aux deux

cultes protestants, puis, avec retard, aux Juifs. Le système se met ensuite en place au

gré des régimes différents qui lui trouvent, chacun, leur intérêt. Mais ils se heurtent

tous à une question laissée en suspens : celle de l'enseignement. La rupture est lente

à se dessiner, même si différents milieux prônent la «Séparation» à partir du milieu

du XIXe siècle ; elle survient encore à propos de l'Église catholique après l'arrivée des

Républicains, lorsque s'affrontent les deux logiques de contrôle de la société.

On verra pourtant que la solution de 1905 est un compromis qui explique bien

des imperfections du système actuel. Les autres cultes, dissidents, en marge du régime

concordataire, ont eux aussi une histoire dont il a été tenu compte, tout comme les

territoires lointains.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 299

- Taal:

- Frans

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9782701015637

- Verschijningsdatum:

- 20/05/2010

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 140 mm x 220 mm

- Gewicht:

- 374 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.