- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Omschrijving

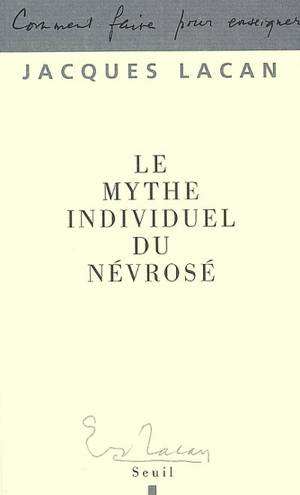

«J'ai appris bien des choses de Claude Lévi-Strauss»,

dit Lacan. C'est d'abord que la structure symbolique

domine. Quoi ? Le social, les relations de parenté,

l'idéologie, mais aussi, pour chacun, son rapport au

monde, ses relations sensibles, son complexe familial. C'est

ensuite que des scénarios imaginaires, à savoir les mythes, et

les rites qu'ils fondent, sont nécessaires à voiler les contradictions

de la réalité économique et sociale. Troisième

leçon : ces formations se transforment ; elles le font suivant

des lois, qui sont mathématiques.

Lacan investit ces leçons en psychanalyse. Le sujet aux

prises avec un réel impossible à symboliser produit un scénario

fantasmatique qui met en scène un comportement

stylisé, lequel peut prendre l'aspect d'une véritable cérémonie,

voire s'accompagner d'un court délire. La superposition

du cas freudien de «l'homme aux rats» et d'un épisode

de la jeunesse de Goethe, sa passion pour la belle Frédérique,

permet de dégager la formule du fantasme chez le névrosé :

chaque fois qu'il réussit à coïncider avec lui-même, son

partenaire sexuel se dédouble ; quand sa vie amoureuse

s'unifie, c'est alors un double narcissique qui apparaît,

vivant par procuration à sa place.

Deux autres textes complètent la conférence célèbre qui

donne son titre au volume : un exposé sur la fonction religieuse

du symbole, occasion d'un dialogue désopilant avec

Mircea Eliade ; une question posée à Lévi-Strauss sur le rapport

des mythes avec la structure concrète des sociétés primitives.

Jacques-Alain Miller

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 115

- Taal:

- Frans

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9782020827065

- Verschijningsdatum:

- 8/11/2007

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 110 mm x 180 mm

- Gewicht:

- 105 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.