- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

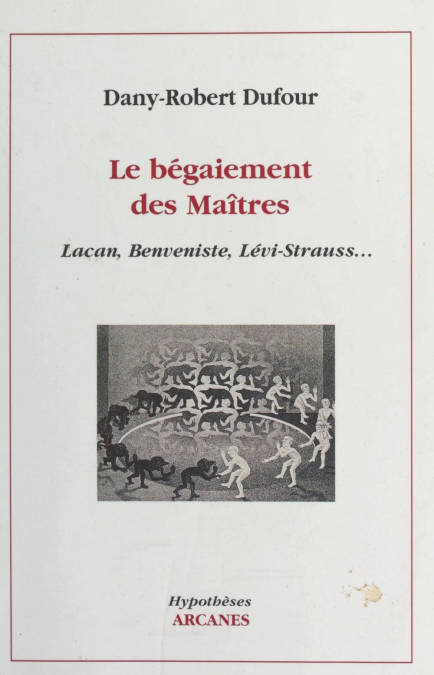

Le bégaiement des maîtres E-BOOK

Lacan, Benveniste, Lévi-Strauss...

Dany-Robert Dufour

E-book | Frans

€ 7,49

+ 7 punten

Uitvoering

Omschrijving

Ce livre entraîne le lecteur — habitué des ouvrages de sciences humaines — dans une aventure plutôt jubilante. Tout d’abord, il va — sans retenue — fouiller là où cela fait mal, en vue d’exhumer le point critique, où les maîtres de l’époque structuraliste (Lacan, Benveniste Jakobson, Lévi-Strauss...) se sont mis à bégayer. Ils n’auraient pas bégayé n’importe où, mais au moment exact de produire un savoir décisif sur la langue ! De là, aurait pu se monter une de ces rituelles entreprises d’extermination de « fausses » sciences. Mais, loin de récuser ce point instable et de l’imputer à nos aînés comme une regrettable erreur théorique, ce livre en fait le point d’appui d’une facétieuse traversée diagonale des sciences humaines où l’on rencontre... le stade du miroir, les paradoxes de l’auto-référence, l’objet a — de la théologie négative — l’Unheimliche (« l’inquiétante étrangeté » de Freud), la logique illogique du mythe, la forme auto-subversive de la promesse, la figure de l’hystérologie, et bien d’autres étrangetés. Deux compères, Logos et Sogol, mènent la danse ; l’un retient et logicise, pendant que l’autre renverse les propositions et pousse au paradoxe. Et il apparaît, chemin faisant, que les sciences humaines, là où elles se nouent entre inconscient, récit et énonciation, pourraient bien n’être concevables qu’autour de cette part mal dite, inéliminable grain de folie — ou de sable — qu’on ne cesse de vouloir rejeter. Il s’agirait — au bout du compte — de figurer ce à quoi pourraient ressembler des sciences humaines prenant au sérieux la division du sujet...

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 216

- Taal:

- Frans

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9782307113270

- Verschijningsdatum:

- 31/12/1998

- Uitvoering:

- E-book

- Beveiligd met:

- Digital watermarking

- Formaat:

- ePub

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 7 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.