Door een staking bij bpost kan je online bestelling op dit moment iets langer onderweg zijn dan voorzien. Dringend iets nodig? Onze winkels ontvangen jou met open armen!

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Door een staking bij bpost kan je online bestelling op dit moment iets langer onderweg zijn dan voorzien. Dringend iets nodig? Onze winkels ontvangen jou met open armen!

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

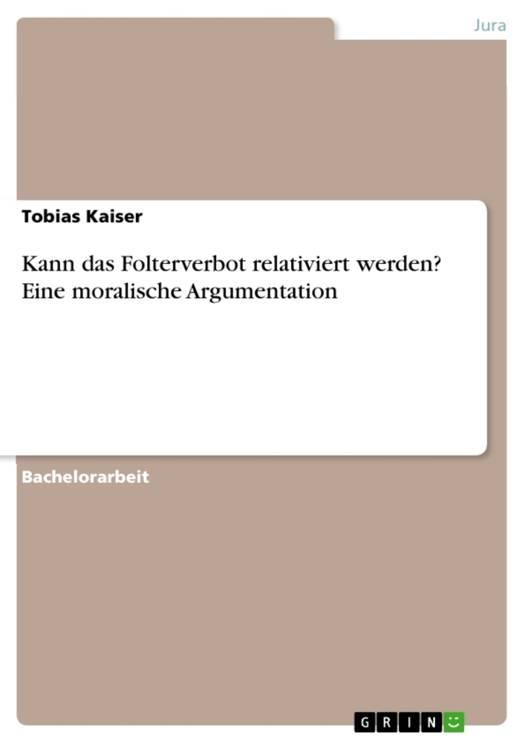

Kann das Folterverbot relativiert werden? Eine moralische Argumentation

Tobias Kaiser

Paperback | Duits

€ 17,95

+ 35 punten

Omschrijving

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Jura - Strafprozessrecht, Kriminologie, Strafvollzug, Note: 1,3, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Polizei ist eine Institution, deren Aufgaben unter anderem darin besteht, Gefahren abzuwehren. In einem demokratischen Rechtsstaat wie Deutschland ist sie dabei an Recht und Gesetz gebunden. Somit schaffen gerade dieses Recht und Gesetz die Grenzen für polizeiliches Handeln. Es gibt jedoch Situationen, in denen das polizeiliche Ziel nur erreicht werden kann, wenn Polizeibeamte nicht konstitutionell handeln. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der Autor in seiner Arbeit mit den beiden Fragen, ob eine moralische Argumentation ein bestehendes Recht in Frage stellen oder sogar Grundlage für eine Gesetzesänderung sein kann und, falls Frage 1 bejaht wird, ob die moralischen Argumente ausreichen, um Folter in Deutschland zu relativieren. Bei der Bearbeitung der oben aufgeführten Thesen legt der Autor den Fokus auf die moralische Argumentation, um diese als Grundlage für eine mögliche Relativierung des Folterverbots anzuführen. Der rechtlichen Betrachtung kommt demnach weniger Bedeutung zu. Der Einstieg in die Thematik erfolgt, indem mit Hilfe einer Definition erläutert wird, was unter Folter zu verstehen ist. Im Anschluss an die Begriffsbestimmung werden - angelehnt an die Ausführungen von Trapp - die acht Hauptfunktionen von Folter in einem historischen Kontext herausgearbeitet. Mit der Darstellung der Historie wird zum Einen schlüssig, warum das Thema Folter so ernst zu nehmen ist, zum Anderen wird verdeutlicht, aus welchen Gründen Folter weiterhin verboten sein soll. Um eine klare Grenze zu ziehen, wird im Anschluss auf die sogenannte Rettungsfolter eingegangen. Da sich die Rettungsfolter ausschließlich auf die Aussageerzwingung einer Person beschränkt, wird im nächsten Kapitel die rechtliche Einordnung von Aussageverweigerungsrecht und Auskunftspflicht beleuchtet. Nachdem die rechtliche Einordnung erfolgt ist, wird

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 48

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783668380516

- Verschijningsdatum:

- 2/02/2017

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 148 mm x 210 mm

- Gewicht:

- 72 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 35 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.