- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

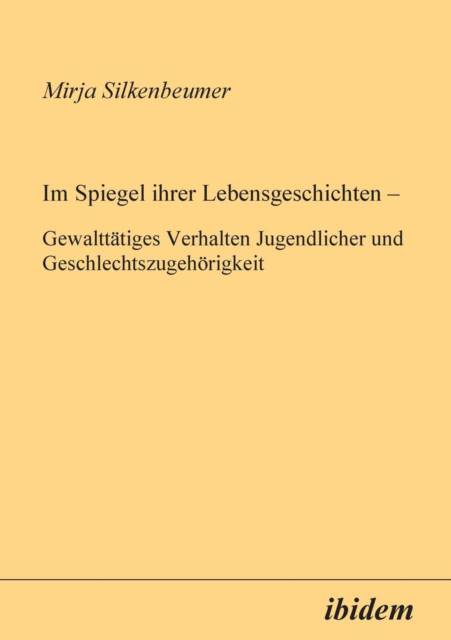

Im Spiegel ihrer Lebensgeschichten

Gewalttätiges Verhalten Jugendlicher und Geschlechtszugehörigkeit

Mirja Silkenbeumer

Paperback | Duits

€ 31,45

+ 62 punten

Omschrijving

Gewaltbereite Mädchen gibt es selten. Nimmt man von ihnen Notiz, so macht sich entweder Empörung über ihr Verhalten breit oder Unverständnis. Doch wie reagiert die Gesellschaft, wenn Mädchen sichtbar anders, als man es von ihnen erwartet, ihren Zorn, ihre Wut äußern oder wenn sie behaupten, Gewalt diene dazu, sich Respekt zu verschaffen, sich durchzusetzen, oder mache gar Spaß? Einem gewaltbereiten Mädchen wird anders in der öffentlichen Meinung und auch anders von formellen und informellen Kontrollinstanzen begegnet als einem gewaltbereiten Jungen. Gewaltbereite Jugendszenen sind männlich dominiert, wie zum Beispiel die Hooliganszene. Weibliche Hooligans findet man nur vereinzelt. Jungen, die Gewalt ausüben, befremden und verwundern niemanden sonderlich, irgendwie scheint Gewalt nichts Außergewöhnliches für sie zu sein. Nicht selten sind Erklärungen zum Zusammenhang zwischen Männlichkeit und Gewalt tautologisch. Im Rahmen des Forschungsprojekts"Biographien gewalttätiger Jugendlicher", welches im Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen unter der Leitung von Dr. Andreas Böttger durchgeführt und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wurde, führte Mirja Silkenbeumer rekonstruktive Interviews mit durch Gewalttaten aufgefallenen weiblichen und männlichen Jugendlichen durch und wertete sie aus. In den Diskussionen über Jugendgewalt kommen die Betroffenen selbst selten zu Wort, so daß ihre Sicht der Dinge nicht wahrgenommen werden kann. Aufgrund der Aussagen der Jugendlichen wird es möglich zu beschreiben, wie sie sich selbst als gewalttätig Handelnde, aber auch im Rahmen ihrer Lebensgeschichte erleben. Das Interesse, mehr von jungen Frauen und Männern verstehen zu wollen, die durch ihr gewaltbereites Verhalten aufgefallen sind, bildet den Hintergrund dieses Buches.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 268

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783932602498

- Verschijningsdatum:

- 1/12/2000

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 144 mm x 18 mm

- Gewicht:

- 336 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 62 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.