- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

Omschrijving

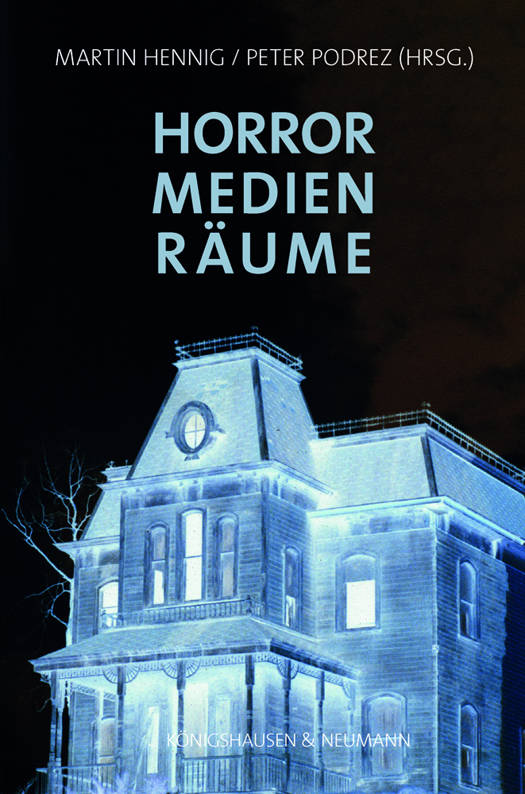

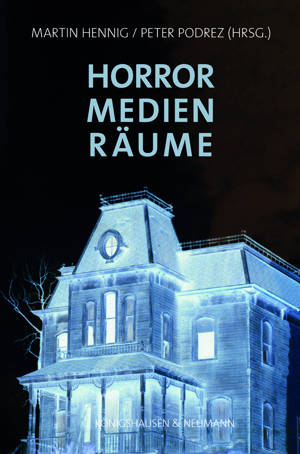

Mediale Phänomene des Horrors sind heutzutage so en vogue wie vielleichtnoch nie. Trotz ihrer Masse und Aktualität - bei einer gleichzeitigreichhaltigen historischen Tradition - werden sie in der akademischenForschung eher stiefmütterlich behandelt. Diese Publikation widmetsich deshalb erstmals aus einer breiten, medienkulturwissenschaftlichausgerichteten Perspektive den wechselseitigen Einflussnahmen undInterferenzen von Medien, Horror und Räumlichkeit. Denn die Bedrohungsszenarienund kulturellen Bedeutungen des Horrorgenreslassen sich seit seinen Ursprüngen auf spezifische mediale Strategienim Umgang mit Räumlichkeit zurückführen: So stellt sich die Fragenach wiederkehrenden Topographien des Horrors (Friedhöfe, Krankenhäuser,Psychiatrien oder Laboratorien...) und den gesellschaftlichenDiskursen, die in diesen symbolischen Orten kulminieren. Darüberhinaus betrachtet der Sammelband aus interdisziplinärer Perspektivedie historisch, kulturell und je nach Medium (Film, Comic,Computerspiel...) unterschiedlichen Inszenierungsweisen räumlicherKonstellationen. Schließlich lässt sich Horror auch auf theoretischerEbene räumlich beschreiben, etwa in Bezug auf Grenzüberschreitungenin Bezug zum Raum der Normalität. Aus dieser Perspektive leistendie Autor*innen eine Relektüre etablierter theoretischer Ansätze.

Specificaties

Betrokkenen

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 400

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 122

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783826077517

- Uitvoering:

- Paperback

- Afmetingen:

- 155 mm x 235 mm

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 98 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.