- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

€ 39,00

+ 39 punten

Omschrijving

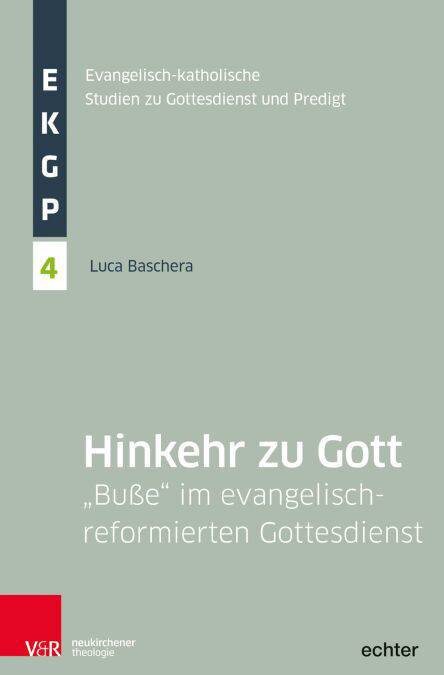

»Buße« wie auch »Sünde« sind in den Ohren vieler Menschen Reizworte. Damit verbinden sich häufig Vorstellungen von Unterdrückung, Ausgrenzung oder Leibfeindlichkeit. So ist es auch wenig überraschend, dass die Praxis eines liturgischen, regelmäßigen Sündenbekenntnisses im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes unter Generalverdacht geraten ist. Ist das aber wirklich der einzige Grund, weshalb die Präsenz eines »Bußakts« im Gottesdienst seit einigen Jahrzehnten zunehmend als fragwürdig betrachtet wird?

In theologischer Perspektive liegen die Gründe für diese »Bußvergessenheit« primär woanders, nämlich in jenem anthropologisch-expressiven Gottesdienstverständnis, das auf Schleiermacher zurückgeht und die heutige evangelische deutschsprachige Liturgik weitgehend prägt. Erst eine Infragestellung dieses Modells sowie eine Wiedergewinnung des – reformatorischen und »katholischen« – pneumatisch-formativen Gottesdienstverständnisses kann ermöglichen, dass »Buße« (Umkehr) erneut als eine wesentliche Dimension der gottesdienstlichen Handlung wahrgenommen wird: Im Gottesdienst handelt Gott an den Menschen durch Handlungen, die Menschen vollziehen, und wirkt in und durch die Liturgie re-orientierend (»metanoetisch«) auf die versammelte Gemeinde. Dies trifft zwar auf den Gottesdienst als Ganzes zu, aber die »Umkehrliturgie« ist der Ort im Gottesdienst, an dem die metanoetische Dimension besonders deutlich und prägnant in den Vordergrund tritt.

Die Argumentation zugunsten dieser zweifachen These (Gottesdienst als pneumatisch-formatives Geschehen; Metanoia als Wirkung des Gottesdienstes) wird in Dialog mit älteren und neueren liturgietheologischen Entwürfen aus dem deutschen und angelsächsischen Sprachraum sowie durch die Auslegung einer klassischen reformierten Bußliturgie (Genf/Straßburg 1542) entfaltet. Daraus gewinnt der Verfasser Erkenntnisse, die in die materialliturgischen Analysen bezüglich des Vollzugs liturgischer Buße einfließen, welche die Studie abrunden.

In theologischer Perspektive liegen die Gründe für diese »Bußvergessenheit« primär woanders, nämlich in jenem anthropologisch-expressiven Gottesdienstverständnis, das auf Schleiermacher zurückgeht und die heutige evangelische deutschsprachige Liturgik weitgehend prägt. Erst eine Infragestellung dieses Modells sowie eine Wiedergewinnung des – reformatorischen und »katholischen« – pneumatisch-formativen Gottesdienstverständnisses kann ermöglichen, dass »Buße« (Umkehr) erneut als eine wesentliche Dimension der gottesdienstlichen Handlung wahrgenommen wird: Im Gottesdienst handelt Gott an den Menschen durch Handlungen, die Menschen vollziehen, und wirkt in und durch die Liturgie re-orientierend (»metanoetisch«) auf die versammelte Gemeinde. Dies trifft zwar auf den Gottesdienst als Ganzes zu, aber die »Umkehrliturgie« ist der Ort im Gottesdienst, an dem die metanoetische Dimension besonders deutlich und prägnant in den Vordergrund tritt.

Die Argumentation zugunsten dieser zweifachen These (Gottesdienst als pneumatisch-formatives Geschehen; Metanoia als Wirkung des Gottesdienstes) wird in Dialog mit älteren und neueren liturgietheologischen Entwürfen aus dem deutschen und angelsächsischen Sprachraum sowie durch die Auslegung einer klassischen reformierten Bußliturgie (Genf/Straßburg 1542) entfaltet. Daraus gewinnt der Verfasser Erkenntnisse, die in die materialliturgischen Analysen bezüglich des Vollzugs liturgischer Buße einfließen, welche die Studie abrunden.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 292

- Taal:

- Duits

- Reeks:

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783788731601

- Verschijningsdatum:

- 15/01/2017

- Uitvoering:

- E-book

- Formaat:

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 39 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.