- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

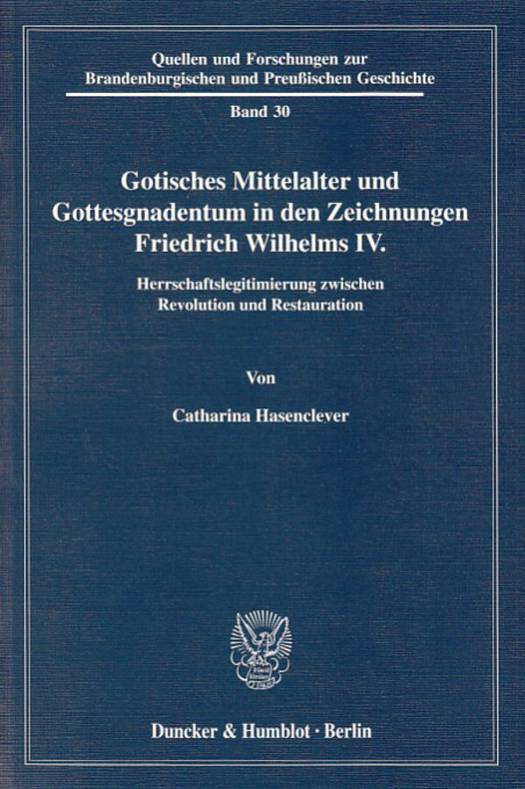

Gotisches Mittelalter Und Gottesgnadentum in Den Zeichnungen Friedrich Wilhelms IV

Herrschaftslegitimierung Zwischen Revolution Und Restauration

Catharina Hasenclever

Paperback | Duits | Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte | Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und | nr. 30

€ 98,45

+ 196 punten

Omschrijving

Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861) hat sich der Kunst und Architektur bedient, um seine Herrschaft zu festigen. Catharina Hasenclever untersucht, inwieweit die vom gotischen Mittelalter und vom Gottesgnadentum inspirierten Zeichnungen des Königs und die dazugehörigen Projekte der Herrschaftslegitimierung einer "Historisierung der Monarchie" dienten. Als Grundlage der Untersuchung dienten sowohl seine tatsächlich gebauten Objekte wie der Kölner Dom oder die Friedrich-Werdersche Kirche in Berlin als auch nie verwirklichte Projekte, darunter St. Georgen im See und der Berliner Nationaldom. Daneben werden auch Literaturadaptionen und Darstellungen von Rittern, Kaisern und Königen erforscht. Friedrich Wilhelm konnte, geblendet von seinem während der Befreiungskriege ausgeprägten Hass gegen die Revolution, deren politische Neuerungen nicht akzeptieren. Vielmehr versuchte er in der schwierigen Regierungszeit zwischen Revolution und Restauration sein Volk für die Monarchie zu gewinnen, in dem er die Werte der Geschichte und die Tradition einer bewusst konstruierten mittelalterlichen Vergangenheit propagierte. Dabei sah er sich als König von Gottes Gnaden im Kampf gegen den "Lindwurm" des Liberalismus. Der mangelnde Erfolg seines so verstandenen "Monarchischen Projektes" mag auch der Grund dafür sein, dass die intensive Beschäftigung dieses Königs mit dem gotischen Mittelalter weitgehend in Vergessenheit geraten war. Mit der ikonografisch-ikonologischen Interpretation bisher unveröffentlichter Zeichnungen Friedrich Wilhelms schließt die Autorin eine Lücke zwischen der bisherigen kunsthistorischen Forschung und dem Erkenntnisstand der Historiker über diesen preußischen König.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 415

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 30

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783428119165

- Verschijningsdatum:

- 12/12/2005

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 155 mm x 231 mm

- Gewicht:

- 544 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 196 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.