- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

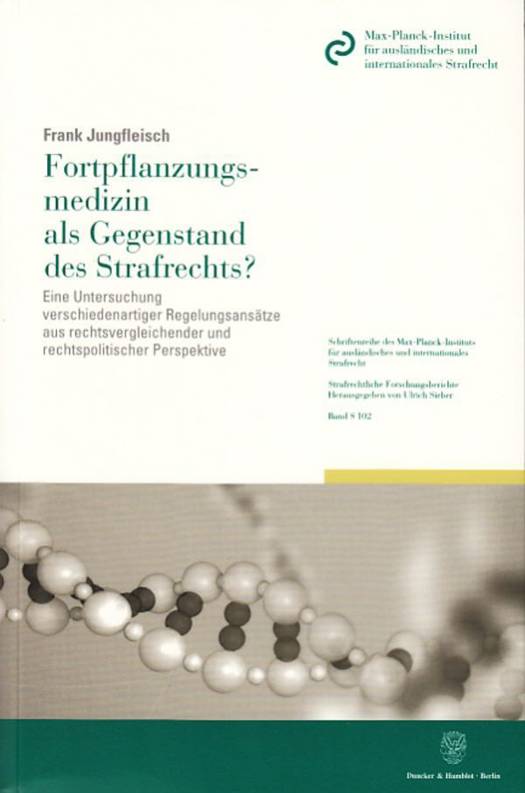

Fortpflanzungsmedizin ALS Gegenstand Des Strafrechts?

Eine Untersuchung Verschiedenartiger Regelungsansatze Aus Rechtsvergleichender Und Rechtspolitischer Perspektive

Frank Jungfleisch

€ 29,95

+ 59 punten

Omschrijving

In der Entwicklung der modernen Fortpflanzungsmedizin und der damit verbundenen Verfugbarkeit der Fruhstadien menschlichen Lebens liegen Chance und Gefahr zugleich. Wahrend die medizinischen Fortschritte es einerseits bislang kinderlosen Paaren ermoglichen, sich den Wunsch nach eigenen Nachkommen zu erfullen, begrunden sie andererseits das Risiko sorglosen oder utilitaristischen Umgangs mit dem menschlichen Leben und stellen daher neue Herausforderungen nicht nur an Ethik und Philosophie, sondern auch an die Rechtsordnung. In dieser Situation hat sich der deutsche Gesetzgeber Anfang der 1990er Jahre - eingebunden in die Zwange der bundesstaatlichen Kompetenzordnung mit dem Gesetz zum Schutz von Embryonen (ESchG) fur ein genuin strafrechtliches Regelungsmodell entschieden. Der Autor untersucht diesen Regelungsansatz sowie den daraus resultierenden fragmentarischen Charakter des ESchG und zeigt die bestehenden Defizite des Gesetzes auf. Mit dem Ziel, anhand einer rechtsvergleichenden Betrachtung Leitlinien fur eine als notwendig erkannte kunftige Gesetzgebung im Bereich der Fortpflanzungsmedizin aufzuzeigen, werden sodann einige ausgewahlte Regelungsmodelle des europaischen Auslandes sowie internationale Regelungsbestrebungen auf Ebene des Europarates und der EU untersucht. In einem rechtsvergleichenden Querschnitt werden anschlieaend die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Regelungsansatze herausgearbeitet. Die so gewonnenen Ergebnisse munden schliealich in den Vorschlag eines legislatorischen Gesamtkonzepts.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 376

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 102

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783428118328

- Verschijningsdatum:

- 18/07/2005

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 147 mm x 224 mm

- Gewicht:

- 475 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 59 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.