- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

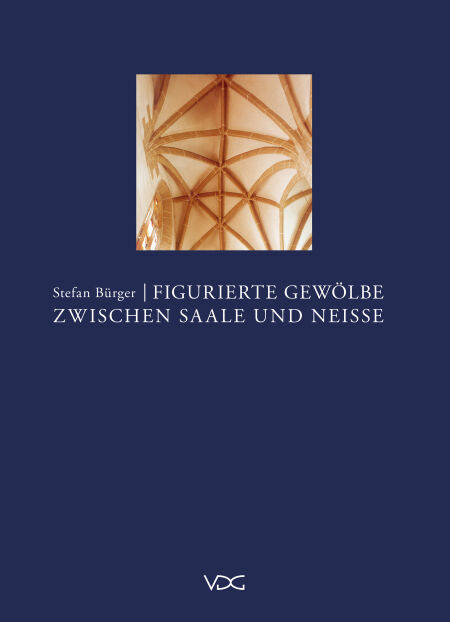

Figurierte Gewölbe zwischen Saale und Neisse E-BOOK

Spätgotische Wölbkunst von 1400 bis 1600

Stefan Bürger

E-book | Duits

€ 300,00

+ 300 punten

Omschrijving

Ein wesentliches architektonisches Element spätgotischer Bauwerke ist das Gewölbe. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde vor allem Gewölben mit musterbildenden Rippen- bzw. Gratverläufen besondere Achtung entgegengebracht. Um ihre verschiedenen Figurationen in Beziehung zueinander zu setzen, Genesen, Standards und Modifikationen zu erkennen, wird mit der Arbeit erstmals eine Klassifizierung der Gewölbe vorgenommen, die phänomenologische Eigenheiten voneinander scheidet und begrifflich fasst. Die definitorische Neuordnung bildet die Basis für eine Typologie der Wölbformen, die durch Betrachtungen zu sämtlichen Wölbelementen und -details vorbereitet und abgerundet wird. Der Systematik liegt die Dokumentation des gesamten Bestandes figurierter Gewölbe zwischen Saale und Neiße zugrunde. Die qualitative und quantitative Auswertung bleibt nicht nur auf die Gewölbeform und ihre Rippenfigurationen beschränkt, sondern berücksichtigt auch ihre Einbindung in die architektonische Struktur der Baukörper. Ein ikonologisches Kapitel widmet sich den zahlreichen Ausdrucksmöglichkeiten von Gewölben und ihren symbolischen Gehalten. Vielfältige, neu aufgezeigte Formverbindungen vermitteln ein eindrückliches Bild der Abhängigkeit, Synthese- und Entwicklungsfähigkeit der obersächsischen Steinmetzkunst im Bezug zur Architektur in anderen deutschen Regionen, Österreich, Böhmen, Schlesien und dem franko-flämischen Raum.

Auf umfangreichem Quellenmaterial fußen Darstellungen zum Entwurf und zur Konstruktion von Gewölben. Am Beispiel Obersachsens erfolgt ferner der Nachweis, dass in viel stärkerem Maße als bislang angenommen, die Effizienz in der Bau- und Entwurfspraxis stieg. Mit speziellen Überlegungen zur Bauorganisation in der Spätgotik wird eine wichtige Facette der Kontinuität zwischen hochmittelalterlichem Bauhandwerk und neuzeitlicher Baukunst beleuchtet.

Den Abschluss der Arbeit bildet die Konstruktionsanalyse von Rippenfigurationen. Zahlreiche Schemata stützen die Erläuterungen, aus denen sich letztlich methodische Konsequenzen für die Stilanalyse und Architekturhistoriographie ergeben.

Durch die enorme Fülle der behandelten Aspekte und Erkenntnisse wird das mehrbändige Buch sicher nicht nur zu einem Standardwerk für die spätmittelalterliche Baukunst und Baukultur, sondern vor allem zu einer Grundlage für weitere Forschungsansätze und insbesondere für eine neue, ausdifferenzierte Architekturgeschichte Sachsens.

Auf umfangreichem Quellenmaterial fußen Darstellungen zum Entwurf und zur Konstruktion von Gewölben. Am Beispiel Obersachsens erfolgt ferner der Nachweis, dass in viel stärkerem Maße als bislang angenommen, die Effizienz in der Bau- und Entwurfspraxis stieg. Mit speziellen Überlegungen zur Bauorganisation in der Spätgotik wird eine wichtige Facette der Kontinuität zwischen hochmittelalterlichem Bauhandwerk und neuzeitlicher Baukunst beleuchtet.

Den Abschluss der Arbeit bildet die Konstruktionsanalyse von Rippenfigurationen. Zahlreiche Schemata stützen die Erläuterungen, aus denen sich letztlich methodische Konsequenzen für die Stilanalyse und Architekturhistoriographie ergeben.

Durch die enorme Fülle der behandelten Aspekte und Erkenntnisse wird das mehrbändige Buch sicher nicht nur zu einem Standardwerk für die spätmittelalterliche Baukunst und Baukultur, sondern vor allem zu einer Grundlage für weitere Forschungsansätze und insbesondere für eine neue, ausdifferenzierte Architekturgeschichte Sachsens.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 1064

- Taal:

- Duits

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783958992801

- Verschijningsdatum:

- 14/08/2007

- Uitvoering:

- E-book

- Beveiligd met:

- Digital watermarking

- Formaat:

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 300 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.