- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

Omschrijving

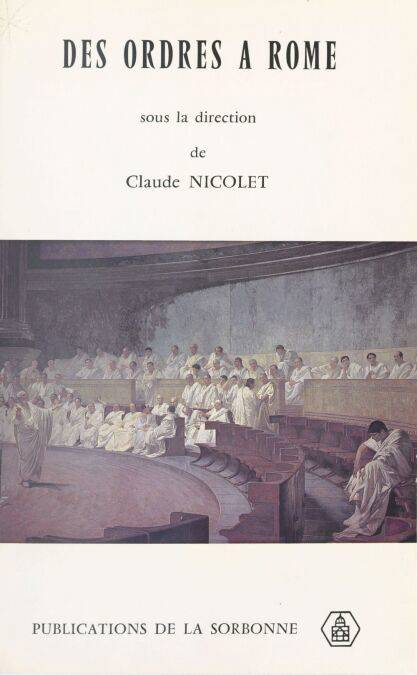

« Société d’ordres » ou « société de classes » : rien de plus irritant que ce faux dilemme, s’agissant de Rome antique. Car ce qui importe, c’est moins de choisir entre deux critères descriptifs et explicatifs des structures de la société romaine, que de saisir les rapports, variables et contradictoires, entre les deux systèmes. Nous sommes libres de lire la société romaine en termes de « classes » : les ordres, eux, existaient formellement. Ils prolifèrent tout au long de l’histoire, selon des critères divers, mais toujours sanctionnés par un droit, à la fois reflet et créateur d’un statut. En faire l’inventaire, déterminer la logique commune de leur constitution ; envisager à la fois leur raison d’être, leur recrutement et leur fonctionnement, tel est le but de ce volume, le troisième publié par l’E.R.A. 757 du CNRS, Fonctionnement des systèmes politiques et sociaux du monde hellénistique et romain. Les ordres romains, en fin de compte, ne nous apparaîtront ni comme des castes indiennes, ni comme des « grands corps de l’État » à la française, ni comme des « classes sociales », à la manière de Ricardo ou de Marx. Mais bien plus proches de ces « ordres » de la France monarchique, étudiés et défendus par Charles Loyseau en 1610 et définis par lui comme dignité avec aptitude à la puissance publique.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 280

- Taal:

- Frans

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9782402034104

- Verschijningsdatum:

- 31/12/1983

- Uitvoering:

- E-book

- Beveiligd met:

- Digital watermarking

- Formaat:

- ePub

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 8 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.