- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

Omschrijving

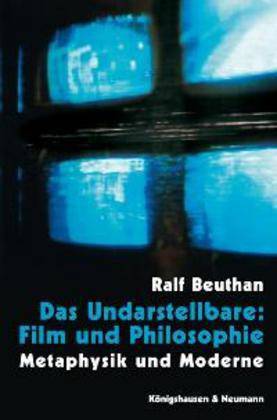

Die Arbeit untersucht das Thema des Undarstellbaren bzw. der Reflexion auf Grenzen von Darstellung in Film und Philosophie. Es wird in historischer Hinsicht die These vertreten, dass das Thema des Undarstellbaren in spezifischer Weise ein Thema der nach-metaphysischen Moderne ist. In systematischer Perspektive wird das Konzept eines medialen Raums entwickelt. Der "mediale Raum", historisch vorbereitet durch Schopenhauers Abkehr vom metaphysischen Repräsentationsgedanken und seiner für die Moderne fundamentalen Kritik an der Struktur der Reproduktion, beinhaltet im Kern den Gedanken einer desubjektivierten Gedächtnisstruktur. Im Rahmen dieser Konzeption werden die Veränderungen im Begriff des Undarstellbaren rekon-struiert. Dabei wird deutlich, inwiefern sowohl Godards Bildlogik als auch die an Bergson anschliessende Deleuzesche Kinotheorie einem entschieden modernen Begriff des Undarstellbaren verpflichtet bleiben. Demgegenüber werden anhand ausgewählter Filme von Tarkovskij und Greenaway sowie an Derridas Untersuchungen insbesondere zum Thema der "Gabe" die systematischen Grenzen der Deleuzeschen Kinotheorie aufgezeigt und ein veränderter Begriff des Undarstellbaren (dem Begriff der "Gabe") aufgewiesen. Hinsichtlich der bildlogischen Prinzipien wird dafür argumentiert, daß gegenüber Deleuze' zeittheoretischer Fundierung der kinematographischen Bildlogik die Dimension des Raumes stärker zu berücksichtigen ist. - Insgesamt versucht die Arbeit durch die methodische Verbindung von einzelnen Filmanalysen und Philosophie im Sinne einer historisch-systematischen Begriffsarbeit einen Weg zu bahnen, auf dem ausgehend vom Einzelfall die filmische Praxis zur Sache einer geschichtlich differenzierenden philosophischen Reflexion werden kann.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 220

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 18

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783826031588

- Uitvoering:

- Boek

- Afmetingen:

- 156 mm x 235 mm

- Gewicht:

- 382 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 57 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.