- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

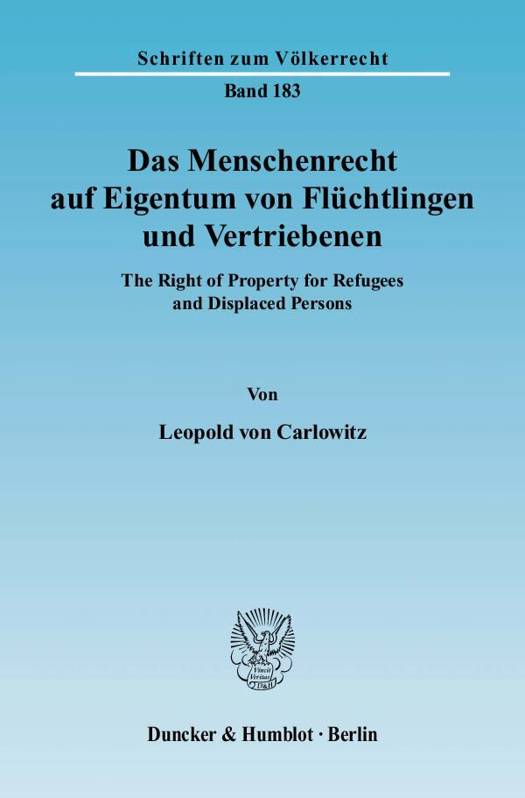

Das Menschenrecht Auf Eigentum Von Fluchtlingen Und Vertriebenen

Leopold Von Carlowitz

€ 88,95

+ 177 punten

Omschrijving

Die Fälle der osteuropäischen Deutschen und der Palästinenser zeigen, dass sich Flüchtlinge und Vertriebene in der zwischenstaatlich dominierten Welt nach 1945 nicht erfolgreich auf einen menschenrechtlichen Eigentumsrechtsschutz berufen konnten. These der Dissertation ist, dass sich das Recht auf Eigentum von Flüchtlingen und Vertriebenen jedoch zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu einem universellem Menschenrecht zumindest hinsichtlich seiner abwehrrechtlichen Komponente gewohnheitsrechtlich verfestigt hat. Zur Begründung werden neben bedeutsamen regionalen Entwicklungen zugunsten des Privateigentums vor allem das eigentumsfreundliche Eingreifen des Sicherheitsrats im Rahmen von robusten Friedenseinsätzen herangezogen. Dass die einschlägigen internationalen Verwaltungen den Eigentumsschutz der Betroffenen nicht nur proklamiert, sondern auch tatsächlich durchgesetzt haben, wird als Indikator mit gesteigerter Aussagekraft für den gegenwärtigen Stand des Völkergewohnheitsrecht gesehen.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 344

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 183

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783428127979

- Verschijningsdatum:

- 20/10/2008

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 155 mm x 231 mm

- Gewicht:

- 4486 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 177 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.