- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

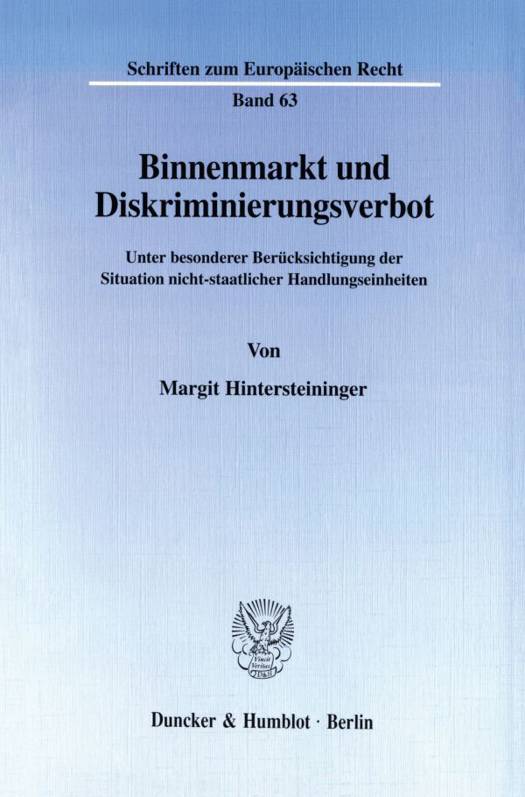

Binnenmarkt Und Diskriminierungsverbot

Unter Besonderer Berucksichtigung Der Situation Nicht-Staatlicher Handlungseinheiten

Margit Hintersteininger

€ 98,45

+ 196 punten

Omschrijving

Die Ausgestaltung des Diskriminierungsverbotes, des wichtigsten Ordnungsprinzips des Binnenmarktes, ist bisher nur Stückwerk. Aus einer von der Verfasserin vorgenommenen kritischen Sichtung von Lehre und Rechtsprechung folgert sie in systematischer Weiterführung, daß das Diskriminierungsverbot kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur Verwirklichung des Binnenmarktes ist, und daß ein Verständnis des Verbotes, das sich mit Lücken und Widersprüchen zufriedengibt, zu kurz greift, um die ordnungspolitische Funktion des Prinzips zu realisieren.

Die Auffassung, das Diskriminierungsverbot binde nur Staaten, ist unzutreffend. Der Mitgliedstaat ist zwar der erste, weil faktisch bedeutendste Adressat des Diskriminierungsverbotes, doch kann sich dasselbe auch an Privatrechtssubjekte richten. Eine solche Drittwirkung des Diskriminierungsverbotes ist auch schon bisher in einem sehr beschränkten Ausmaß, und zwar in Zusammenhang mit der quasi-legislativen Tätigkeit privater Vereinigungen, anerkannt; tatsächlich kann es aber nicht auf die Form des Tätigwerdens Privater ankommen, sondern nur auf die unerwünschte diskriminierende Wirkung.

Neben die Unwirksamkeit von privaten Rechtsakten tritt die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Ergreifung von Schutzmaßnahmen gegen das diskriminierende faktische Verhalten Dritter. Bei den damit verbundenen Eingriffen in die Privatautonomie ist jeweils zwischen der gemeinschaftsrechtlich geschützten Freiheit des Grundrechtsträgers und dem gemeinschaftsrechtlich zu verwirklichenden Gemeinwohl unter Anlegung des Maßstabes der Verhältnismäßigkeit und der Wahl der gelindesten Mittel abzuwägen.

Der Freiraum der Marktbürger wäre wesentlich beeinträchtigt, würde ein Privater berechtigt sein, durch sein Agieren die Freiheit eines anderen Privaten in einer ebensolchen unerwünschten Weise einzuschränken, wie dies dem Staat durch das Diskriminierungsverbot verwehrt ist. Die Drittwirkung des Diskriminierungsverbotes ist daher nur dessen logische Ergänzung, ihre umfassende Anerkennung und Durchsetzung für den Binnenmarkt unentbehrlich.

Die Auffassung, das Diskriminierungsverbot binde nur Staaten, ist unzutreffend. Der Mitgliedstaat ist zwar der erste, weil faktisch bedeutendste Adressat des Diskriminierungsverbotes, doch kann sich dasselbe auch an Privatrechtssubjekte richten. Eine solche Drittwirkung des Diskriminierungsverbotes ist auch schon bisher in einem sehr beschränkten Ausmaß, und zwar in Zusammenhang mit der quasi-legislativen Tätigkeit privater Vereinigungen, anerkannt; tatsächlich kann es aber nicht auf die Form des Tätigwerdens Privater ankommen, sondern nur auf die unerwünschte diskriminierende Wirkung.

Neben die Unwirksamkeit von privaten Rechtsakten tritt die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Ergreifung von Schutzmaßnahmen gegen das diskriminierende faktische Verhalten Dritter. Bei den damit verbundenen Eingriffen in die Privatautonomie ist jeweils zwischen der gemeinschaftsrechtlich geschützten Freiheit des Grundrechtsträgers und dem gemeinschaftsrechtlich zu verwirklichenden Gemeinwohl unter Anlegung des Maßstabes der Verhältnismäßigkeit und der Wahl der gelindesten Mittel abzuwägen.

Der Freiraum der Marktbürger wäre wesentlich beeinträchtigt, würde ein Privater berechtigt sein, durch sein Agieren die Freiheit eines anderen Privaten in einer ebensolchen unerwünschten Weise einzuschränken, wie dies dem Staat durch das Diskriminierungsverbot verwehrt ist. Die Drittwirkung des Diskriminierungsverbotes ist daher nur dessen logische Ergänzung, ihre umfassende Anerkennung und Durchsetzung für den Binnenmarkt unentbehrlich.

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 392

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 63

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783428098118

- Verschijningsdatum:

- 13/10/1999

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 155 mm x 231 mm

- Gewicht:

- 5669 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 196 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.