- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

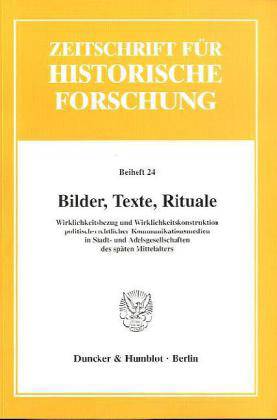

Bilder, Texte, Rituale

Wirklichkeitsbezug Und Wirklichkeitskonstruktion Politisch-Rechtlicher Kommunikationsmedien in Stadt- Und Adelsgesellschaften Des Spaten Mittelalters

€ 59,45

+ 118 punten

Omschrijving

Der Band bündelt Beiträge über Wirklichkeitsbezüge und Wirklichkeitskonstruktionen sprachlicher, ritueller und bildhafter Kommunikationsmedien, mit deren Hilfe in Gesellschaften des späten Mittelalters Sachverhalte von sozialer, politischer und rechtlicher Relevanz publik gemacht wurden. Was die einzelnen Aufsätze miteinander verbindet, ist die Frage nach der Faktizität und Fiktionalität dessen, was Texte, Rituale und Bilder ihrem Publikum jeweils mitteilten.

Die empirischen Befunde machen evident: Texte bilden Realität ab und bringen, indem sie parteilichen Sichtweisen Rechnung tragen, neue Wirklichkeiten hervor. Rituale des städtischen Gerichts- und kirchlichen Bußwesens, die mit Kirche und Gesellschaft versöhnten, verwiesen in ihrer Symbolsprache auf Heils- und Herrschaftswissen, das zeitlichen Frieden und ewige Glückseligkeit gewährleistete. Schmähbilder und Schandbriefe, in denen sich gekränktes Rechtsempfinden Ausdruck verschaffte, beruhten auf einem komplexen Zusammenspiel von Realität, Fiktionalität und Visualität. In der im Spätmittelalter geführten jüdisch-christlichen Debatte dienten Bildsequenzen dem Öffentlichmachen fiktiver Sachverhalte, um Juden als religiöse und soziale Randgruppe auszugrenzen. Der Symbolwert von Geschenken, die im politischen Alltag spätmittelalterlicher Städte eine wichtige Rolle spielten, war ambivalent. Das öffentlich überreichte Geschenk verbürgte Rechtmäßigkeit und begründete politische Freundschaft. Das denunziatorische Reden über gefährliche, auf Bestechung angelegte Geschenke schuf in Gestalt öffentlicher Meinungen neue Wirklichkeiten. Politische Konflikte artikulierten sich in einem »Krieg der Zeichen«, in dem die Konfliktparteien versuchten, ihrem Standpunkt öffentliche Anerkennung zu verschaffen.

Die empirischen Befunde machen evident: Texte bilden Realität ab und bringen, indem sie parteilichen Sichtweisen Rechnung tragen, neue Wirklichkeiten hervor. Rituale des städtischen Gerichts- und kirchlichen Bußwesens, die mit Kirche und Gesellschaft versöhnten, verwiesen in ihrer Symbolsprache auf Heils- und Herrschaftswissen, das zeitlichen Frieden und ewige Glückseligkeit gewährleistete. Schmähbilder und Schandbriefe, in denen sich gekränktes Rechtsempfinden Ausdruck verschaffte, beruhten auf einem komplexen Zusammenspiel von Realität, Fiktionalität und Visualität. In der im Spätmittelalter geführten jüdisch-christlichen Debatte dienten Bildsequenzen dem Öffentlichmachen fiktiver Sachverhalte, um Juden als religiöse und soziale Randgruppe auszugrenzen. Der Symbolwert von Geschenken, die im politischen Alltag spätmittelalterlicher Städte eine wichtige Rolle spielten, war ambivalent. Das öffentlich überreichte Geschenk verbürgte Rechtmäßigkeit und begründete politische Freundschaft. Das denunziatorische Reden über gefährliche, auf Bestechung angelegte Geschenke schuf in Gestalt öffentlicher Meinungen neue Wirklichkeiten. Politische Konflikte artikulierten sich in einem »Krieg der Zeichen«, in dem die Konfliktparteien versuchten, ihrem Standpunkt öffentliche Anerkennung zu verschaffen.

Specificaties

Betrokkenen

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 205

- Taal:

- Duits

- Reeks:

- Reeksnummer:

- nr. 24

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9783428103133

- Verschijningsdatum:

- 31/08/2000

- Uitvoering:

- Paperback

- Formaat:

- Trade paperback (VS)

- Afmetingen:

- 155 mm x 231 mm

- Gewicht:

- 2898 g

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 118 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.