- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad

- Gratis thuislevering in België vanaf € 30

- Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Zoeken

€ 26,99

+ 26 punten

Omschrijving

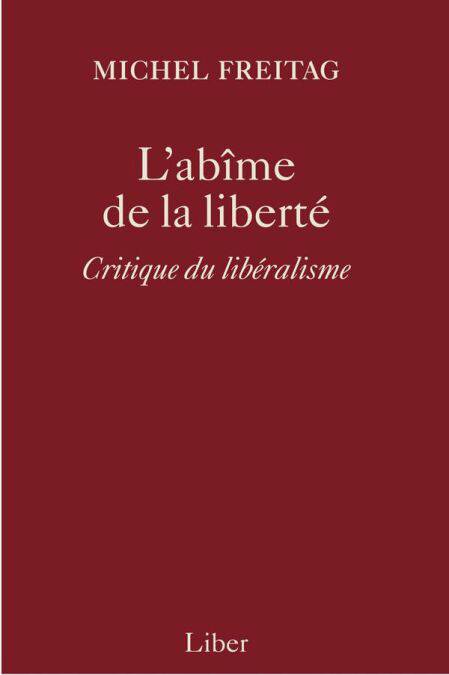

La question de la liberté concerne l’essence de l’être humain, elle est donc de nature philosophique. Mais tout exercice effectif comme toute reconnaissance de la liberté s’inscrivent nécessairement dans des rapports sociaux normativement structurés et à portée identitaire. Ainsi, la liberté est tout en même temps une dimension transcendantale de la vie humaine et une institution sociale, et c’est à la sociologie qu’il appartient de mettre en lumière et de faire valoir cette autre dimension de la liberté, qui n’en forme pas une limitation extérieure, mais qui participe directement à sa fondation. En effet, l’être humain ne se qualifie pas seulement ontologiquement par la liberté, mais tout autant par la solidarité que comporte sa socialité, tout aussi essentielle pour lui. C’est donc dans la société que la liberté humaine est destinée à se réaliser et à s’objectiver, et non pas contre elle ou en dehors d’elle.

Tout au long de son extraordinaire performance mondiale, l’histoire de l’Occident moderne a été dopée à la liberté : une liberté d’origine religieuse, à caractère universaliste et d’essence individualiste, qui s’est incarnée dans la vie sociale en tant que précepte pratique fondamental orientant une refondation et une révolution systématique de la vie morale et politique, esthétique, scientifique et économique. C’est ce mouvement d’ensemble qui a reçu dans l’histoire le nom de modernité, et dans la conscience commune celui de progrès. Ce livre, qui résume à grands traits cette épopée de la liberté moderne, part aussi du constat, non pas tant de sa décadence que de son épuisement contemporain, manifesté dans le fait que l’accomplissement de la liberté individuelle ne parvient plus à se concrétiser que sous la forme de son contraire : non dans une émancipation existentielle de la vie humaine, mais dans sa radicale hétéronomisation de nature virtuellement totalitaire. Il cherche à offrir quelque compréhension sociologique et philosophique de ces paradoxes ou de ces énigmes : comment l’individu est-il devenu prisonnier de sa liberté, et pourquoi la dynamique qu’elle a engendrée mène-t-elle tout droit à la destruction du monde ?

Tout au long de son extraordinaire performance mondiale, l’histoire de l’Occident moderne a été dopée à la liberté : une liberté d’origine religieuse, à caractère universaliste et d’essence individualiste, qui s’est incarnée dans la vie sociale en tant que précepte pratique fondamental orientant une refondation et une révolution systématique de la vie morale et politique, esthétique, scientifique et économique. C’est ce mouvement d’ensemble qui a reçu dans l’histoire le nom de modernité, et dans la conscience commune celui de progrès. Ce livre, qui résume à grands traits cette épopée de la liberté moderne, part aussi du constat, non pas tant de sa décadence que de son épuisement contemporain, manifesté dans le fait que l’accomplissement de la liberté individuelle ne parvient plus à se concrétiser que sous la forme de son contraire : non dans une émancipation existentielle de la vie humaine, mais dans sa radicale hétéronomisation de nature virtuellement totalitaire. Il cherche à offrir quelque compréhension sociologique et philosophique de ces paradoxes ou de ces énigmes : comment l’individu est-il devenu prisonnier de sa liberté, et pourquoi la dynamique qu’elle a engendrée mène-t-elle tout droit à la destruction du monde ?

Specificaties

Betrokkenen

- Auteur(s):

- Uitgeverij:

Inhoud

- Aantal bladzijden:

- 510

- Taal:

- Frans

Eigenschappen

- Productcode (EAN):

- 9782895783084

- Verschijningsdatum:

- 21/06/2012

- Uitvoering:

- E-book

- Beveiligd met:

- Digital watermarking

- Formaat:

- ePub

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 26 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.